SUDAN: IL GIGANTE AFRICANO ANCORA IN PIEDI DOPO LE FERITE

Secessione del Sud, ingerenze straniere, nuove spinte autonomistiche e indipendentiste, conflitti armati, diversità nella componente islamica. Eppure, il Sudan dimostra la persistenza della sua presenza storica

di Glauco D’Agostino

![]()

La rielezione il 27 aprile scorso del Presidente del Sudan ‘Omar Ḥasan Aḥmad el-Bashir (nella foto a lato) con il 94% dei voti ha sollevato qualche critica da parte dei puristi della democrazia “occidentale”. Considerata la performance precedente, che ha raggiunto il 68% dei consensi nel 2010, qualche analista ha contestato l’odierna percentuale “sospetta”, senza tener conto che la scissione del Sud Sudan, proprio incoraggiata dagli Occidentali, ha privato il Presidente in carica dei suoi più agguerriti avversari, spianando la strada al suo ulteriore mandato quinquennale.

La rielezione il 27 aprile scorso del Presidente del Sudan ‘Omar Ḥasan Aḥmad el-Bashir (nella foto a lato) con il 94% dei voti ha sollevato qualche critica da parte dei puristi della democrazia “occidentale”. Considerata la performance precedente, che ha raggiunto il 68% dei consensi nel 2010, qualche analista ha contestato l’odierna percentuale “sospetta”, senza tener conto che la scissione del Sud Sudan, proprio incoraggiata dagli Occidentali, ha privato il Presidente in carica dei suoi più agguerriti avversari, spianando la strada al suo ulteriore mandato quinquennale.

Naturalmente, il problema politico non può essere ristretto all’estensione della sua vittoria, perché molti sono i Paesi retti da Presidenti eletti con vastissimo mandato elettorale verso cui i media occidentali assumono atteggiamenti ondivaghi, a seconda degli interessi geo-politici in gioco. Solo per limitare l’osservazione agli ultimi due anni, nelle repubbliche ex-sovietiche di Kazakhstan, Uzbekistan, Tadzhikistan e Azerbajdzhan, i rispettivi Presidenti Nazarbaev, Karimov, Rakhmon e Aliyev sono stati eletti con il 97,8%, il 90,4%, l’83,1% e l’85% dei voti espressi. L’anno scorso il Presidente siriano Baššar al-Asad ha vinto con l’88,7% e in Mauritania il Presidente Aziz ha ricevuto l’82% dei suffragi. Il socialista Hage Gottfried Geingob del South West Africa People’s Organization (SWAPO) è Presidente della Namibia con l’87% dei voti popolari e in Costa Rica Luis Guillermo Solís Rivera, sostenuto dal progressista Partido Acción Ciudadana, è stato eletto dal 77,8% degli elettori. Persino il Presidente algerino ‘Abdelaziz Bouteflika, l’ennesimo socialista in elenco, è stato rieletto per un quarto mandato con l’81,5% e, per concludere, il golpista as-Sīsī, con cui le cancellerie occidentali flirtano pragmaticamente, ha ottenuto un “democraticissimo” 96,91%.

Un approfondimento più oculato va, invece, condotto su vari livelli di analisi ed esteso almeno a queste questioni:

1. La complessità della situazione politica interna;

2. Il carattere islamico dello Stato;

3. Le spinte autonomistiche e indipendentiste;

4. I fattori politico-economici dei conflitti interni e le ingerenze straniere

La complessità della situazione politica interna

La situazione politica interna del Sudan è contraddistinta dalle seguenti caratteristiche:

- un Presidente in carica dal 1989;

- un Partito islamista, al-Mu’tamar al-Waṭanī (Congresso Nazionale), che domina, oltre al panorama politico, anche i sindacati degli agricoltori e le associazioni degli avvocati e degli studenti universitari;

- un’opposizione parlamentare, composta da due fazioni di al-Ḥizb al-Ittihadi ad-Dīmuqrāṭī (Partito Unionista Democratico), da Ḥizb al-Umma (il Partito della Nazione) e da alcuni parlamentari indipendenti;

- un processo di dialogo nazionale in atto, senza esclusioni preconcette (tranne coloro che hanno scelto di rimanerne fuori), con l’inclusione di personaggi non di parte e organizzazioni della società civile e con discussioni sulla partecipazione a tutti i livelli, sia statale sia federale;

- un fronte di opposizione rivoluzionaria, al-Jabhat ath-Thawriyat as-Sūdān (Fronte Rivoluzionario del Sudan), nato nel 2011 da gruppi ribelli del Darfur, tra cui due fazioni di Ḥarakat Taḥrīr as-Sūdān (Movimento di Liberazione del Sudan) e Ḥarakat al-ʿAdl wa l-Musāwāt (Movimento Giustizia e Uguaglianza), e dei wilāyat del Kordofan Meridionale e del Nilo Azzurro.

Questo impianto deriva dai cambiamenti avvenuti nel biennio 1999-2000, quando prima il Congresso Nazionale subisce la scissione del Partito del Congresso Popolare ad opera di Ḥasan ‘Abd Allāh et-Turabi, allora Presidente del Parlamento venuto in contrasto con il Presidente Bashir sull’entità dei poteri presidenziali, e poi (dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza e la dissoluzione del Parlamento) il governo decide elezioni democratiche sia presidenziali sia legislative. Il Partito Unionista Democratico e Ḥizb al-Umma decidono ancora una volta di boicottare le elezioni, come già fatto in passato. Così, a dicembre 2000 il Presidente Bashir viene rieletto con l’86,5% dei voti (rispetto al 75% del 1996) e il suo Partito del Congresso Nazionale conquista quasi tutti i seggi del Parlamento (355 su 360).

Subito dopo il Partito del Congresso Popolare di Turabi sigla un accordo con l’Esercito Popolare di Liberazione del Sudan, uno dei maggiori movimenti di guerriglia del Paese nato nel 1983, il che costerà al teologo ribelle tre anni di carcere con l’accusa di cospirazione. Per parte sua, il Congresso Nazionale nel 2005 si fonde con l’Alleanza delle Forze dei Lavoratori dell’ex Presidente Jaʿfar Muḥammad an-Numayrī, consentendo un ritorno sulla scena politica del fondatore dell’Unione Socialista Sudanese, dopo l’esilio di 14 anni in Egitto e il vano tentativo di contrapporsi al Presidente Bashir nelle elezioni del 2000. Questa convergenza politica si rompe subito dopo la morte di Numayrī nel 2009, con la fuoruscita dell’Unione Socialista di Maggio (rievocando la “Rivoluzione di Maggio” del 1969) e poi dell’Unione Socialista Democratica Sudanese.

La variegata galassia delle forze di opposizione, composta da una serie di sigle che le collegano in maniera differenziata (Forze del Consenso Nazionale, Alleanza Nazional-Democratica), dimostra la frammentazione e la mancanza di coordinamento non solo organizzativo, ma soprattutto a livello di strategia operativa sulle modalità di rovesciamento del governo, ovvero sull’opzione pacifica e democratica sostenuta da alcuni e su quella violenta o bellica sostenuta da altri; e questo benché la “New Dawn Charter” (al-Fajr al-Jadīd al-Mithaq) del 2013 li unisca in un fronte politico caratterizzato, però, soltanto dalla volontà di separare la religione islamica dallo Stato.

La contestazione di legittimità rispetto all’autorità governativa deriva da un “vizio di origine” (sebbene una legittimazione democratica sia stata ostentata più volte nel tempo dal Presidente Bashir): la presa del potere incruenta il 30 giugno del 1989 da parte del Generale supportato da un Consiglio militare, in nome della “Rivoluzione di Salvezza Nazionale”. A questo era seguita la sospensione dei partiti politici, l’introduzione da marzo 1991 della Sharī’a amministrata attraverso corti islamiche decentrate, l’auto-proclamazione a Presidente nel 1993 e la conseguente dissoluzione del Consiglio militare. D’altra parte, il dominio di regimi militari in Sudan copre buona parte della sua storia repubblicana dall’indipendenza del 1956 (nella foto a destra, la firma della dichiarazione d’indipendenza): prima el-Ferik Ibrāhīm ʿAbbūd, Presidente del Consiglio Supremo dal 1958 al 1964, motivato dallo “stato di degenerazione, caos e instabilità del Paese”; poi il già citato Jaʿfar Muḥammad an-Numayrī dal 1969 al 1985, nonostante il fallito colpo di stato comunista del 1971 e benché eletto Presidente subito dopo in un plebiscito che gli consegnò il 98,6% dei consensi; ancora, il Feldmaresciallo ʿAbd ar-Raḥmān Swar ad-Dahab, Presidente del Consiglio Militare di Transizione tra il 1985 e il 1986, dopo il colpo di stato contro Numayrī; infine, el-Bashir.

La contestazione di legittimità rispetto all’autorità governativa deriva da un “vizio di origine” (sebbene una legittimazione democratica sia stata ostentata più volte nel tempo dal Presidente Bashir): la presa del potere incruenta il 30 giugno del 1989 da parte del Generale supportato da un Consiglio militare, in nome della “Rivoluzione di Salvezza Nazionale”. A questo era seguita la sospensione dei partiti politici, l’introduzione da marzo 1991 della Sharī’a amministrata attraverso corti islamiche decentrate, l’auto-proclamazione a Presidente nel 1993 e la conseguente dissoluzione del Consiglio militare. D’altra parte, il dominio di regimi militari in Sudan copre buona parte della sua storia repubblicana dall’indipendenza del 1956 (nella foto a destra, la firma della dichiarazione d’indipendenza): prima el-Ferik Ibrāhīm ʿAbbūd, Presidente del Consiglio Supremo dal 1958 al 1964, motivato dallo “stato di degenerazione, caos e instabilità del Paese”; poi il già citato Jaʿfar Muḥammad an-Numayrī dal 1969 al 1985, nonostante il fallito colpo di stato comunista del 1971 e benché eletto Presidente subito dopo in un plebiscito che gli consegnò il 98,6% dei consensi; ancora, il Feldmaresciallo ʿAbd ar-Raḥmān Swar ad-Dahab, Presidente del Consiglio Militare di Transizione tra il 1985 e il 1986, dopo il colpo di stato contro Numayrī; infine, el-Bashir.

In realtà, le principali opposizioni al governo di el-Bashir si sono storicamente formate con motivazioni differenti:

a. alcune, quelle di opposizione parlamentare, hanno guidato in passato importanti cariche istituzionali nelle brevi stagioni di democrazia formale: il Partito Unionista Democratico (ancora sotto il nome di Partito Unionista Nazionale) ha gestito la transizione all’indipendenza tra il 1954 e il 1956 con il Primo Ministro Sayyid Ismāʿīl al-Azharī, il quale tra il 1965 e il 1969 ha agito da Capo dello Stato in veste di Presidente del Consiglio di Sovranità; e poi Sayyid Aḥmad ʿAlī al-Mīrġanī è stato Presidente del Sudan dal 1986 al 1989. Ḥizb al-Umma ha espresso come Primo Ministro Sayyid ʿAbdullāh Khalīl nel biennio 1956-58; e poi tra il 1964 e il 1969 nello stesso ruolo Sirr al-Khatim al-Khalīfa al-Ḥasan, Muḥammad Aḥmad Mahgoub due volte e Sayyid aṣ-Ṣādiq al-Mahdī; e ancora quest’ultimo tra 1986 e il 1989;

b. un’altra tipologia di opposizione si inquadra nel conflitto interno verificatosi nel Fronte Nazionale Islamico (al-Jabha al-Islāmiyya al-Qawmiyya), cioè l’antesignano del Congresso Nazionale, configurandosi come insoluto scontro personale e politico tra Turabi e il Presidente Bashir;

c. un’ulteriore opposizione, quella irriducibile, si è costruita su un fronte insurrezionale conseguente alle richieste autonomiste o anche indipendentiste di regioni ribelli rispetto all’autorità di Kharṭūm, che hanno condotto alla secessione del Sud Sudan nel 2011, ma che hanno lasciato in piedi la sedizione violenta di movimenti operanti soprattutto in Darfur e nel Kordofan Meridionale.

Va da sé che le opposizioni di natura parlamentare non rappresentano grande fonte di preoccupazione per la stabilità istituzionale, mentre le altre forme di contrasto al potere statale costituito sono considerate da Kharṭūm come pericolose per la stessa integrità dello Stato sudanese, dato che spesso le motivazioni dei vari dissensi si sommano e tessono nuovi scenari.

Il carattere islamico dello Stato

La frattura del fronte islamista di cui al punto b. si è ulteriormente aggravata dopo l’indipendenza del Sud Sudan, perché dal 2012 in Sudan opera il Fronte per la Costituzione Islamica, guidato dall’ex leader della Fratellanza Musulmana Ḥasan ‘Abd el-Majed, il quale richiede il superamento della Costituzione provvisoria del 2005 con l’approvazione di una nuova Costituzione basata sui principi islamici, in mancanza della quale il Fronte minaccia di deporre il Presidente Bashir. Da queste posizioni ha ufficialmente preso le distanze il Partito del Congresso Popolare di Turabi. Ora, se si considera che proprio Ḥasan et-Turabi (nella foto sotto), il fine teologo con studi alle Università di Kharṭūm, Londra e Sorbona di Parigi, aveva fondato il Fronte Nazionale Islamico nel 1976 (dopo essere stato dalla metà degli anni ’60 uno dei leader della Fratellanza Musulmana) e che nel 1989 il Fronte Nazionale Islamico era stato il motore ideale del colpo di stato di Bashir, si comprende la complessità della situazione oggi, quando Bashir, Turabi e la Fratellanza Musulmana si trovano su posizioni conflittuali o quanto meno concorrenti. Per di più, lo stesso Turabi aveva avuto rapporti complicati anche con il Presidente Numayrī, quando, dopo il colpo di stato del Generale, prima aveva subito sette anni di galera e tre di esilio in Libia e poi, con la nuova politica presidenziale di inversione del dispotismo secolare, nel 1979 era stato nominato Procuratore Generale con funzioni di Ministro della Giustizia.

Certo, il Presidente Bashir è inseguito dal 2009 da un ordine di cattura della Corte Penale Internazionale (organo che molti Stati, compresi gli Stati Uniti, non hanno ratificato), provvedimento che è alla base dell’ennesimo tentativo di arrestarlo operato il 15 giugno scorso in Sud Africa durante un summit dell’Unione Africana cui il Presidente ha partecipato; e Turabi, quando era in auge negli anni ’90 del secolo scorso, ha dato molto filo da torcere all’asse Washington-Riyāḍ, specialmente con le iniziative del Congresso Popolare Arabo e Islamico, di cui era Segretario Generale, e considerato dai critici come ricettacolo di estremisti islamici e nazionalisti arabi, fino al punto da indurre nel 1993 il Dipartimento di Stato USA ad inserire il Sudan nella lista degli “Stati sponsor del terrorismo”. Però pochi tra gli osservatori competenti possono dubitare del fatto che Bashir e, a maggior ragione, Turabi abbiano contribuito a mitigare quell’interpretazione rigida della Sharī’a non solo perseguita dai gruppi più intransigenti interni, ma anche vigente in molti Stati arabi a conduzione religiosa o laica.

“Il governo islamico non è totale, perché è l’Islam che è un modo di vivere totale e, se si riducesse a governo, allora il governo sarebbe onnipotente, e questo non è islamico… La legge non è l’unico agente di controllo sociale. Le norme morali, la coscienza individuale, tutto questo è molto importante e queste sono autonome” diceva Turabi. E ancora: “Personalmente, ho opinioni che vanno contro tutte le scuole ortodosse del diritto sullo status delle donne, sulla testimonianza in tribunale dei non Musulmani, sulla legge dell’apostasia”. Anche Bashir, sin dall’inizio della sua prima Presidenza, preferiva puntare sulla moderazione: “Abbiamo scelto una via moderata, come il Corano stesso, e così la Sharī’a in Sudan sarà moderata… Alcuni Paesi confondono tradizioni – come la repressione delle donne – con la religione, ma la tradizione non è l’Islam”.

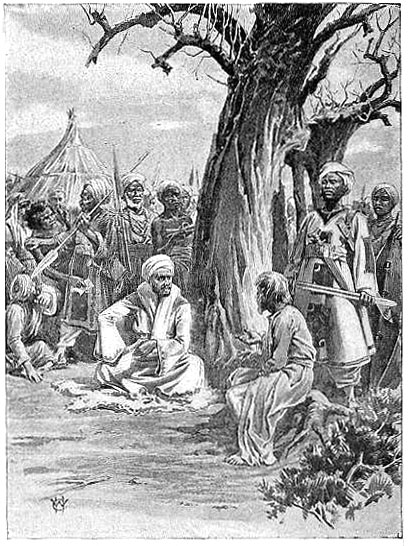

Ovviamente, le dichiarazioni e le buone intenzioni non sempre corrispondono all’attuazione di quei principi. Ma le prese di posizioni di alti esponenti di ʾAnṣār as-Sunna (i Sostenitori della Tradizione), il movimento salafita originato dal Wahhābismo saudita, e dei Fratelli Musulmani negli anni ’90 testimoniano la loro avversione per la linea di Turabi, considerata eterodossa, e per i limiti da lui imposti alla funzione interpretativa degli ‘ulamā’: il che confermerebbe l’indirizzo moderato impresso dal nuovo corso in Sudan dal 1989. Per contro, le critiche al governo islamista giungono anche dall’ambiente sufi, soprattutto dalla Fratellanza Islamica Khatmiyya di Muḥammad ’Uthmān al-Mīrġanī (che è anche leader del Partito Unionista Democratico) e dagli Ansari di Sayyid aṣ-Ṣādiq al-Mahdī, loro Imām, leader di Ḥizb al-Umma e pronipote del Mahdī che nel 1881 aveva dichiarato il jihād militare contro gli Anglo-Egiziani (il disegno a lato che lo ritrae è tratta dal libro Ten Years’ Captivity in the Mahdi’s Camp, 1882-1892, by Major F. R Wingate, R. A., London, 1892). Distinguendosi dall’eredità teocratica e puritana del bisnonno, aṣ-Ṣādiq rivendica oggi un Sufismo liberale e democratico, ma anche il ruolo storico della Māhdiyya nell’aver conquistato per l’Islam un posto permanente nel corpo politico del Sudan: “Una volta che Islam vi è stato introdotto, non ne è mai più uscito. È impossibile immaginare oggi la politica sudanese senza la componente islamica” dice. Naturalmente non manca chi gli rimprovera un atteggiamento troppo élitario e intellettuale e soprattutto l’incapacità di uscire dall’ambito settario, tribale e di dominio familistico che gli impedirebbe di svolgere compiutamente il preteso ruolo di unificazione politica nazionale.

Ovviamente, le dichiarazioni e le buone intenzioni non sempre corrispondono all’attuazione di quei principi. Ma le prese di posizioni di alti esponenti di ʾAnṣār as-Sunna (i Sostenitori della Tradizione), il movimento salafita originato dal Wahhābismo saudita, e dei Fratelli Musulmani negli anni ’90 testimoniano la loro avversione per la linea di Turabi, considerata eterodossa, e per i limiti da lui imposti alla funzione interpretativa degli ‘ulamā’: il che confermerebbe l’indirizzo moderato impresso dal nuovo corso in Sudan dal 1989. Per contro, le critiche al governo islamista giungono anche dall’ambiente sufi, soprattutto dalla Fratellanza Islamica Khatmiyya di Muḥammad ’Uthmān al-Mīrġanī (che è anche leader del Partito Unionista Democratico) e dagli Ansari di Sayyid aṣ-Ṣādiq al-Mahdī, loro Imām, leader di Ḥizb al-Umma e pronipote del Mahdī che nel 1881 aveva dichiarato il jihād militare contro gli Anglo-Egiziani (il disegno a lato che lo ritrae è tratta dal libro Ten Years’ Captivity in the Mahdi’s Camp, 1882-1892, by Major F. R Wingate, R. A., London, 1892). Distinguendosi dall’eredità teocratica e puritana del bisnonno, aṣ-Ṣādiq rivendica oggi un Sufismo liberale e democratico, ma anche il ruolo storico della Māhdiyya nell’aver conquistato per l’Islam un posto permanente nel corpo politico del Sudan: “Una volta che Islam vi è stato introdotto, non ne è mai più uscito. È impossibile immaginare oggi la politica sudanese senza la componente islamica” dice. Naturalmente non manca chi gli rimprovera un atteggiamento troppo élitario e intellettuale e soprattutto l’incapacità di uscire dall’ambito settario, tribale e di dominio familistico che gli impedirebbe di svolgere compiutamente il preteso ruolo di unificazione politica nazionale.

Le spinte autonomistiche e indipendentiste

L’altro grande tema della politica sudanese è quello dei conflitti armati interni, che sistematicamente ne hanno minato la stabilità istituzionale e la vivibilità territoriale da parte delle popolazioni.

Una lettura superficiale (o forse interessata) tende ad attribuire la situazione conflittuale soltanto a ragioni etniche o religiose. Il Sudan, prima che la secessione del 2011 ne mutilasse il territorio, era popolato da una pletora di gruppi etnici rispondenti ciascuna a proprie lealtà tribali e con propri linguaggi distintivi. Certamente non è contestabile che il nord fosse (ed è) abitato in maggioranza da popolazione africana arabizzata e di religione musulmana e il sud prevalentemente da Africani neri animisti cristianizzati. Ma questa constatazione non basta a giustificare la persistenza e la ferocia di una guerra civile iniziata nel 1955 e che, anche dopo l’acquisizione di indipendenza del Sud Sudan, continua all’interno dei confini del nuovo Stato, ma anche (come già detto) nel nord, come in Darfur e Kordofan Meridionale; e, d’altra parte, è pur vero che migliaia di Cristiani del sud hanno chiesto protezione e asilo a Kharṭūm e che il governo di Bashir ha ricercato alleanze con guerriglieri del sud, come quella con il presbiteriano Riek Machar, ex Vice Presidente del Sud Sudan.

Alla base del conflitto, invece, sono individuabili tre motivi di ignizione, tutti di carattere politico-economico:

- la spinta autonomistica nei confronti della predominanza di Kharṭūm sui territori periferici;

- i divergenti interessi economici riguardo allo sfruttamento delle risorse energetiche e alla distribuzione dei conseguenti profitti;

- l’intromissione negli affari interni di interessi internazionali economici, politici e strategici.

La questione dell’autonomia era stata affrontata già con l’Accordo di Addis Abeba del 1972, quando il Presidente Numayrī aveva acconsentito a concedere l’integrazione della Costituzione con la creazione della Regione Autonoma del Sud Sudan, che aveva fermato il conflitto; ma nel 1983 questo era ripreso a seguito del ritiro unilaterale dall’Accordo da parte dello stesso Numayrī. Nel 2005 l’Accordo di Naivasha, in Kenia, aveva riaperto all’autonomia regionale del sud per i successivi sei anni, al termine dei quali era stato concesso un referendum di autodeterminazione verso l’indipendenza. Con questo nuovo accordo, il Movimento di Liberazione Popolare del Sudan, che l’aveva siglato, rendeva possibile la conclusione della Seconda Guerra Civile Sudanese, fermando le armi anche in Kordofan Meridionale, negli Stati del Nilo Azzurro e nell’area di Abyei, l’area oggi confinaria tra nord e sud e ancora contesa. In cambio, oltre al referendum concesso, i ribelli ottenevano la metà dei proventi petroliferi e l’Assemblea eletta della Regione Autonoma del Sud Sudan il diritto a decidere sull’utilizzazione della Sharī’a sul proprio territorio.

Tutto questo dà conto del carattere prevalentemente politico-istituzionale della controversia storica con Kharṭūm da parte non solo dei movimenti di lotta del sud, ma anche di quelli di altri territori periferici. E tutto questo aveva capito John Garang de Mabior, il primo Presidente della Regione Autonoma del Sud Sudan dopo l’accordo del 2005, il quale, sebbene capeggiasse il Movimento di Liberazione Popolare del Sudan, era convintamente contrario all’indipendenza del sud e riteneva l’opposizione al regime un mezzo per realizzare una rivoluzione politica, scopo che avrebbe potuto avvantaggiare le popolazioni del sud nel quadro di un Sudan ancora unito, il più grande Stato di tutta l’Africa. Con la morte di Garang in un incidente aereo dopo 21 giorni di presidenza, gli alti funzionari del Movimento che complottavano per stabilire uno Stato indipendente ebbero la meglio e nel 2011 raccolsero i frutti del loro impegno con la secessione, ma allo stesso tempo tradirono gli intendimenti di Garang anche nello stabilire un governo autenticamente riformista: oggi il regime del Presidente Salva Kiir Mayardit non differisce molto dai metodi che il movimento guerrigliero attribuiva a Bashir. E quanto alla lotta indipendentista, questa non è cessata con il raggiunto obiettivo del sud, ma è stata esportata dagli affiliati settentrionali al Movimento di Liberazione verso territori di mezzo Sudan, più volte già citati, e ad oggi non accenna ancora a fermarsi.

I fattori politico-economici dei conflitti interni e le ingerenze straniere

I contenuti economici dell’Accordo di Naivasha evidenziano l’importanza della questione energetica nell’insorgere del conflitto tra nord e sud: oggi, con l’acquisizione dell’indipendenza, il Sud Sudan ha sottratto al nord il 75% delle risorse petrolifere a disposizione dell’intero Paese prima della secessione e ha ridotto del 35% gli introiti totali del bilancio statale del nord. Questo produce aumento della spesa pubblica e del tasso d’inflazione, aggravando la situazione economica del governo di Kharṭūm. Ma la condizione del Sud Sudan non è migliore rispetto a quella del nord, perché la mancanza di sbocchi sul mare costringe il governo di Djuba a dover dipendere da quello di Kharṭūm per il trasporto del petrolio verso Port Sudan, sul Mar Rosso, attraverso la rete degli oleodotti sudanesi, oltretutto con seri vincoli di carenza infrastrutturale. La scoperta di ingenti riserve auree in Darfur serve, invece, a spiegare perché la lotta indipendentista abbia superato i confini del Sud Sudan, per approdare nel 2004 all’insurrezione armata e al tentativo di accaparramento di quello che nel 2012 rappresentava il 60% di tutte le esportazioni del Sudan.

Non vi sono dubbi che una pesante ingerenza da parte di interessi stranieri ha giocato un ruolo risolutivo nelle vicende sudanesi, fino a determinare la partizione del Paese, e lo sta giocando all’attualità in termini di sfere di influenza politica ed economica.

Innanzitutto è rilevante il ruolo provocatorio di Israele, che durante tutta la Prima Guerra Civile Sudanese ha armato e addestrato i movimenti di guerriglia del Sudan meridionale, con l’intento di indebolire il fronte anti-sionista del Sudan e dei Paesi arabi e in linea con la politica di Alliance on the Periphery di David Ben-Gurion, la quale nell’area puntava all’alleanza con l’Etiopia. Malgrado i cambiamenti nella politica interna sudanese, l’atteggiamento israeliano non è mai mutato, a dimostrazione che gli interessi geo-politici travalicano qualsiasi considerazione ideologica o pragmatica. Ancora nel 2008, il Ministro della Sicurezza Interna Avi Dichter dichiarava: “Dobbiamo fare in modo che il Sudan sia costantemente preoccupato dei suoi problemi interni. È importante che il Sudan non possa giungere a stabilità di lungo termine. Importante che Israele abbia mantenuto il conflitto nel Sudan meridionale per tre decenni e ora lo mantenga nel Sudan occidentale. Bisogna evitare che il Sudan diventi una potenza regionale con influenza in Africa e nel mondo arabo”. E ancora: “Ci sono importanti forze negli USA che, per ottenere l’indipendenza del Sud Sudan, sarebbero favorevoli a un’ingerenza sostenuta in Sudan e Darfur, sul modello del Kosovo”. Oggi, con l’acquisita indipendenza, il governo di Djuba ringrazia Tel Aviv e ricambia mostrandosi fedele tributario della sua azione politica diplomatica in Africa Orientale e nel Mar Rosso.

Un campo di rifugiati interni in Darfur

Non meno importante, come è intuitivo, è stata la funzione di sfida degli Stati Uniti nei confronti del Sudan. A partire dal 1991 (anno della caduta del regime comunista di Mengistu Haile Mariam in Etiopia), gli USA puntano all’alleanza nell’area con l’Etiopia di Meles Zenawi Asres (un altro marxista-leninista) e con il neo-nato Stato di Eritrea del nazionalista Isayas Afewerki, oltre che riconfermare l’appoggio all’Uganda del liberal-nazionalista Yoweri Kaguta Museveni dopo il suo abbandono dell’ideologia comunista. Da sottolineare, in tema di democrazia pluralista, che Museveni e Afewerki continuano a reggere tuttora i loro Paesi, il primo da 29 anni e il secondo da 24, mentre Zenawi non è più nella loro stessa condizione solo per l’intervenuto decesso nel 2012. Ma questa è solo una divagazione, seppure significativa.

Fondamentale è, invece, che l’arrivo alla Casa Bianca del democratico Bill Clinton nel 1993 corrisponde al varo di “una Santa Alleanza contro Kharṭūm”, ovviamente con il sostegno dei tre Paesi confinanti sopra citati. Il fatto che Washington puntasse a rovesciare il Presidente el-Bashir e il suo braccio destro et-Turabi in un’ottica regionale, lo si può chiaramente evincere dalle parole di Madeleine Korbel Albright, allora Ambasciatore USA presso le Nazioni Unite: “Il sostegno a bassa intensità a Paul Kagame [l’allora comandante dei ribelli tutsi in Ruanda, N.d.A.] si trasformerà con Clinton in fermo impegno per aiutarlo a prendere il potere e, quindi, far piacere a Museveni, più che mai l’uomo-chiave del sistema configurato, e quindi rendere più coerente l’associazione dei guerrieri africani cristiani attorno a Garang”. Anche dopo che nel 1996 le autorità sudanesi, su pressioni degli Stati Uniti, chiedono a `Usāma bin Lādin di lasciare il Paese, l’anno dopo il Presidente Clinton inasprisce le sanzioni contro il Sudan mediante un decreto che ribadisce: “La situazione in Sudan rappresenta una minaccia eccezionale e insolita per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti”.

Dunque, è dagli anni ’90 che Washington ha disegnato la mappa politica dell’Africa nord-orientale, cristallizzando il potere personale di alcuni notabili in altrettanti Stati, decostruendo istituzioni e società in altri (vedi il caso Somalia) e indebolendo il ruolo dell’unica spina nel fianco, il Sudan, che ha destabilizzato fino alla spaccatura territoriale. E non è detto sia finita qui (vedi i casi Darfur e Kordofan).

Motivi di equità etnica e religiosa? Anti-terrorismo? Difficile da sostenersi alla luce degli evidenti ritardi degli Stati Uniti nella competizione economica nel mercato dei beni e dei servizi sudanesi. Lo spauracchio ha un solo nome: la Cina, che oggi è il principale partner economico del Sudan, avendo conquistato una quota del 40% degli investimenti petroliferi sudanesi e nonostante oggi non abbia più accesso ai campi dei giacimenti nel Sud Sudan. E l’obiettivo strategico americano ha anche esso un solo nome: Port Sudan, la porta d’accesso al Paese sul Mar Rosso, dei cui servigi neanche Djuba può fare a meno.

Se questa analisi dovesse risultare veritiera, l’Africa nord-orientale può prepararsi a nuove sfide per il controllo delle influenze internazionali su mari, territori e popoli, in cui ancora una volta le sue generose genti saranno solo spettatrici in un gioco economico che vede contrapposte potenze lontane e più o meno aggressive, a seconda degli orizzonti verso cui la loro azione si proietta.

Faites vos jeux, Messieurs, siamo solo all’inizio di una strategia economica su un mercato libero. Quel che è realmente inammissibile, invece, è l’intollerabile ingerenza negli affari politici interni delle Nazioni. E tutto in nome di fuorvianti costruzioni ideologiche, paraventi costruiti ad hoc per nascondere inconfessabili e ben più prosaiche mire!